Jorge Luis Contreras

No puede nadie sustraerse del embrujo quijotesco. Cuatro lo ven, y cuatro reciben en el espíritu la enigmática noticia de que enfrente tienen un esqueleto de alma robusta, a un austero derrochador de sueños, a un pobre que reparte liberal su amable mirada, profunda, total.

No puede nadie sustraerse del embrujo quijotesco. Cuatro lo ven, y cuatro reciben en el espíritu la enigmática noticia de que enfrente tienen un esqueleto de alma robusta, a un austero derrochador de sueños, a un pobre que reparte liberal su amable mirada, profunda, total.

Los cuatro van a una boda. El hidalgo es ahora otro invitado del evento singular que reúne a la más bella de la región y al más rico. Dos seres sencillos que han escalado a la cima en las categorías que valen para esta unión, o mejor aún, dos de tres implicados en un dibujo amoroso perenne y prosaicamente predecible.

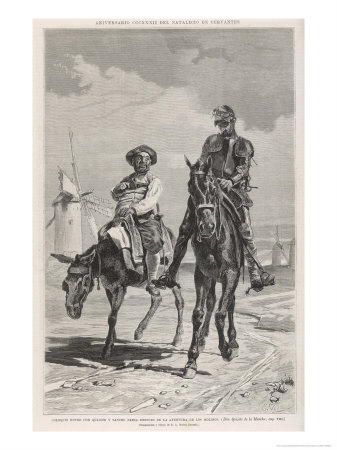

Mientras caminan los seis hablan cuestiones estériles. Sancho y sus refranes, don Quijote con sus correcciones y puritanismos, el bachiller y el licenciado semienfrentados por semánticas pueriles. De repente el debate deviene en contienda. Como siempre se pasa de las palabras a las espadas. Las discusiones por religión o política han sido siempre promotoras en los mundos poco diplomáticos de rencillas elevadas que se incrustan en vehículos simples. En fin, dos amigos pelean; dos amigos se reconcilian; dos son más amigos porque pelearon. Hicieron esto solo para darle razones a Sancho que se hará más refranero.

En las vísperas de la boda: las amenazas eternas. Don Quijote está atento a los gritos melifluos de ignorantes que anuncian belleza mayor que la de su Dulcinea. El impertérrito no lo es tanto. Pero hay comida. Mucha. Sancho calla y come.

Se danza. Se teatraliza. Se está alegre. Quijote y Sancho ven, como lo hacemos todos, según nuestra noble o vulgar condición. Hay poesía, amor, interés. Todos parlantes de un drama tenso que gana la liberalidad.

Sancho va por el vencedor. Esto es: no por Basilio, el débil del triángulo.

Una vez más el hidalgo conmina a Sancho a que calle. Solo lo logra con la comida que proviene de la generosidad del novio.